Die Bundeswehr hat ein Personalproblem, das ist keine neue Erkenntnis. Die Frage ist nur: Warum? Und wer hat eigentlich festgelegt, wie viele Soldaten Deutschland braucht?

Im Moment hat die Bundeswehr 260 000 Mitarbeiter, davon sind knapp 181 000 Soldaten. Der Rest sind zivile Angestellte. Während der zivile Personalaufwuchs planmäßig läuft, -etwa 1000 Leute kommen jedes Jahr dazu-, geht es in der öffentlichen Debatte aufgrund der veränderten Sicherheitslage immer nur um den soldatischen Teil des Aufwuchses. 203 300 Soldaten sollen es werden, so weit, so bekannt. Im Gegensatz zur Materialversorgung ist das ein Problem, das nicht kurzfristig mit viel Geld lösbar ist. Richtig kompliziert wird es, weil nicht nur der Aufwuchs organisiert werden muss, sondern jährlich auch rund 20 000 Menschen aus der Truppe auf den Arbeitsmarkt entlassen werden. Diese Männer und Frauen müssen zusätzlich ersetzt werden - nur damit die Stärke bleibt, wie sie ist.

Das bedeutet aber eben auch, dass es allein in den letzten fünf Jahren gelungen ist, 100 000 Menschen von einem Dienst in der Bundeswehr zu überzeugen. Das ist keine schlechte Bilanz und zeigt, dass es grundsätzlich möglich ist. Bei der ganzen schlechten Laune, die ständig verbreitet wird, sollte man das vielleicht einmal kurz im Hinterkopf behalten. Zumal die Zahl der Soldaten seit dem historischen Tief 2016 mit rund 166 000 in nur wenigen Jahren gewachsen ist. Auch das Vorkommando für die Brigade in Litauen konnte bisher vollständig durch Freiwilligenmeldungen gedeckt werden. Auch gut: Der Frauenanteil in der Armee wächst. Der Anteil an Soldatinnen liegt mittlerweile bei 13,4 Prozent.

In Finnland gibt es mehr Bewerber als Plätze.

Besser geht es natürlich immer. 13, 4 Prozent ist zu wenig und was das Personal insgesamt angeht, da muss man nur nach Finnland gucken, wo es mehr Bewerber für den Dienst in den Streitkräften gibt als Plätze.

Hierzulande gibt es knapp 10 000 freiwillig Wehrdienstleistende. Von den freiwilligen Heimatschützern, die sieben Monate ausgebildet werden, um danach, in insgesamt sechs Jahren, weitere fünf Monate zu dienen, gibt es gar nur 334. Das kann man ruhig mal als Flop bezeichnen. Und auch insgesamt werden es im Moment weniger Soldaten und nicht mehr. Knapp eintausend weniger sind es als vor einem Jahr, was vor allem an dem Rückgang bei den Soldaten auf Zeit liegt. Seit 2019 geht die Bewerberzahl für die Bundeswehr kontinuierlich zurück. Das Heer weist mittlerweile 56 Mangelbereiche aus und ist damit die Teilstreitkraft mit den größten Problemen, gefolgt von der Luftwaffe mit 37 Bereichen.

2021 gab es über 49 000 Bewerber. Das ist die größte Zahl der letzten Jahre, aber auch das war nicht genug, um den Bedarf zu decken. Das klingt zwar alles ausreichend und mehr als genug, aber: Von den knapp 43 200 Bewerbern im letzten Jahr haben nur 18 810 ihren Dienst angetreten – was in etwa dem Vorjahresniveau entspricht. Denn nicht allen Bewerbern kann die Bundeswehr einen militärischen Dienstposten anbieten. Fünf Prozent sind gesundheitlich nicht geeignet, eine Quote, die seit Jahren konstant ist. Der 65. Wehrbericht 2023, offiziell die „Unterrichtung durch die Wehrbeauftragte“ fasst den Rest so zusammen: „Bei anderen reichen die vorhandenen Qualifikationen für die gewünschte Verwendung nicht aus, sie möchten nur in einer bestimmten Region Dienst leisten oder sie scheitern an den Anforderungen.“

Über die Hälfte aller Bewerber werden abgelehnt.

Dann gibt es diejenigen, die an der Sicherheitsüberprüfung scheitern, in einem Wort: Verfassungsfeinde, und andere, bei denen keine unbeschränkte Auskunft des Bundeszentralregisters vorliegt, die also keine Führungszeugnisse vorlegen können. Insgesamt werden so über die Hälfte der Bewerber abgelehnt, im letzten Jahr knapp 57 Prozent. Diese Quote ist im Vergleich zu den Vorjahren gut: 2022 betrug sie knapp 67 Prozent, 2021 66 Prozent. Das führt dazu, dass es Ende Dezember 2022 18 692 unbesetzte Dienstposten gab. Im Vorjahr waren es mit 20 412 noch mehr.

Dennoch klingen fast 19 000 Männer und Frauen, die ihren Dienst antreten, als würde es annähernd reichen, um die aktuelle Personalstärke zu halten. Allerdings haben im Berichtszeitraum des Wehrberichtes 2023 eben auch 4960 Soldatinnen und Soldaten die Bundeswehr nach nur wenigen Monaten wieder verlassen. Die Abbruchquote ist damit ebenfalls sehr hoch. Als Grund wird neben familiären Gründen und einem anderen besseren Jobangebot vor allem die große Entfernung vom Standort angegeben. Zur Wahrheit gehört allerdings auch: „Wegen der freiwilligen Teilnahme an der Befragung und der geringen Rücklaufquote der Fragebögen ist das Ergebnis der Auswertung nicht sehr aussagekräftig“, wie es im Wehrbericht heißt. Zwei Drittel aller vorzeitig aus dem Dienst ausscheidenden geben ihre Gründe nicht an – was es schwer macht, mit Maßnahmen gegenzusteuern.

Und der Personalbedarf wird absehbar größer. Die NATO plant in ihrer Joint Warfare Centre Vision 2025 inzwischen mit mehr als hundert Brigaden zur Verteidigung des Bündnisgebietes. Deutschland stellt davon, seiner Bevölkerung und Wirtschaftskraft entsprechend, etwa zehn Prozent. Um die Verpflichtung zu erfüllen, muss Deutschland mindestens eine weitere Division aufstellen. Das wären 20 000 bis 30 000 Soldaten mehr als bisher. Zudem wird die Heeresflugabwehr als Fähigkeit aufgebaut, Arrow 3 und IRIS-T kommt und auch die Anforderungen der NATO werden, Russland-bedingt, vermutlich wachsen. Und die alle brauchen Enabler – also Logistik, Sanität und Pioniere.

Wehrpflicht weg. Probleme da.

Weil Russland bzw. die Sowjetunion schon mal das Problem war, gibt es auch einen Vergleich. Zum Ende des Kalten Krieges besaß die Bundeswehr knapp 5000 Kampfpanzer und 700 Kampfflugzeuge. Ihre Zielstärke von knapp 500 000 Soldaten hatte die Truppe ab Mitte der 1970er Jahre erreicht. Im Verteidigungsfall, von Krieg sprach damals niemand, wäre die Armee auf mehr als 1,3 Millionen Soldaten angewachsen. Reservisten hätten die Verbände auf ihre volle Stärke gebracht, Ausrüstung für sie lagerte in den Kasernen. Zwei Drittel der deutschen Heeresstärke wären dann Reservisten gewesen, darunter unter anderem zwölf Heimatschutzbrigaden und 15 Heimatschutzregimenter, die sich um den Schutz des Rückraums kümmern sollten, die Rear Combat Zone. Dazu existierten knapp 150 Sicherungskompanien und 300 selbstständige Sicherungszüge zum Objektschutz. Alleine zehn Sicherungskompanie waren an den Gewässerübergängen über die Weser eingeplant, für Brücken und Fährstellen. In der Hochphase des Kalten Krieges wurden jährlich zwischen 200 000 und 250 000 Wehrpflichtige ausgebildet: Das Rückgrat der Reserve. Das ist alles weg - weil die Wehrpflicht weg ist.

Heute haben wir Probleme die 60 000 Männer und Frauen der „Verstärkungsreserve“ aufzufüllen – und das ist kein Add on, denn die wird zur Herstellung der vollen Einsatzbereitschaft benötigt. 2022 waren davon nur 37 000 Posten besetzt. Das Ziel zudem 7000 Heimatschutzkräfte bis 2025 aufzustellen, klingt nicht nur lächerlich wenig, sondern das ist es auch. Die Zahl ergibt sich aus den sicherheitspolitischen Anforderungen von 2012. Sie ist seither nicht überarbeitet worden. Allerdings war Deutschland auch damals schon das ökonomisch wichtigste Land Europas, dementsprechend vollgepackt mit wichtiger Infrastruktur und 357 000 Quadratkilometer groß. Wie das mit 7000 Mann verteidigt werden soll… nun ja. Seit damals ist die Wichtigkeit Deutschlands als Drehscheibe gewachsen. Ohne Deutschland als Aufmarschraum ist die Ostflanke nicht zu verteidigen - was unsere Infrastruktur automatisch ins Visier rückt.

Wo ist die Schattenarmee?

Nun hat Marie-Agnes Strack-Zimmermann neulich gefordert, dass man die Aktivierung von 900 000 Reservisten anstreben solle. Das klingt zwar schön und vor allem viel, ist aber doch nur eine Nebelkerze, die das wahre Problem verdeckt: die Debatte über die Wehrpflicht, die die FDP ja kategorisch ablehnt.

Niemand weiß, wo sich diese Schattenarmee aufhält. 900 000 ist eine Schätzzahl. Die Bundeswehr hat Soldaten und Soldatinnen, die aus dem aktiven Dienst ausgeschieden sind, über Jahrzehnte nicht erfasst – mit der Begründung, dass es dafür keine Strukturen gibt. Was dieselbe Begründung ist, mit der manche jetzt auch eine Debatte über die Wehrpflicht ablehnen. Natürlich kann die Bundeswehr da nichts für, das ist eine politische Entscheidung, die über Jahrzehnte nicht verändert wurde. Nur: Wer nie anfängt eine Struktur aufzubauen, wird auch nie eine Struktur besitzen. Wir haben kein funktionsfähiges Wehrersatzwesen mehr, daher auch keine Daten von Ehemaligen, dafür eine doppelte Freiwilligkeit bei Übungen (Bereitschaft der Reservisten und Bereitschaft des Arbeitgebers zur Freistellung) und die zu langsame Umsetzung der Strategie der Reserve, die auf die neue Bedrohungslage nicht ausgerichtet ist. Hilft alles nicht.

Dazu kommt, dass viele ehemalige Soldaten weder fit noch Mindset-mäßig bereit sind, denn wer seit Jahrzehnten keine Waffe mehr in der Hand hatte und auf Systemen ausgebildet wurde, die schon lange abgeschafft sind, ist womöglich keine große Hilfe. Die Verwendung für Richtschützen beim Gepard in der Bundeswehr ist heute jedenfalls übersichtlich groß.

Aufwuchsgröße? Was ist das?

Aber woher kommt jetzt eigentlich die Aufwuchsgröße? Um es kurz zu machen: Aus dem Fähigkeitsprofil. Die Frage dahinter ist: Was muss die Truppe können? Um mal das BMVg zu zitieren: „Das Fähigkeitsprofil beschreibt, wie die Bundeswehr in Zukunft ausgeplant werden soll, um ihre Aufgaben auch zukünftig verlässlich und erfolgreich erfüllen zu können. Es leitet aus den Vorgaben des Weißbuchs und der Konzeption der Bundeswehr unter Beachtung aktueller, vor allem aber zukünftiger Bedrohungspotenziale, die für die Bundeswehr notwendigen Fähigkeiten ab.“

Was genau die Truppe konkret können muss, ist für die Öffentlichkeit aber schwer nachvollziehbar, weil es schlicht nicht veröffentlicht wird. Das mag für Diskussionen unbefriedigend sein, militärisch ist das aber durchaus nachvollziehbar. Erst am 9. November 2023 hat Verteidigungsminister Boris Pistorius gemeinsam mit dem Generalinspekteur Carsten Breuer die neuen „Verteidigungspolitischen Richtlinien 2023“ vorgestellt.

Aus ihnen leiten sich die Vorgaben für Personal und Material ab. Das Fähigkeitsprofil wird damit kontinuierlich fortgeschrieben - bezugnehmend auf Bedrohungsanalysen der NATO, der nationalen Sicherheitsstrategie, den Verteidigungspolitischen Richtlinien, Vorgaben von NATO-Planungszielen und Fähigkeitsprioritäten der EU.Das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr 2023, kurz FPBw2023, reicht bis ins Jahr 2035. Und gibt so das Ziel vor, über welche Fähigkeiten die Bundeswehr der Zukunft verfügen soll. Das wiederum ist die Grundlage der derzeitigen Zielgröße von 203 300 Soldaten.

Die Zielgröße ist schon jetzt zu klein.

Nur ist die Lage eben gerade aber sehr dynamisch. Russland wird auf absehbare Zeit der Feind bleiben. Wie Moskau Deutschland und die NATO in fünf Jahren herausfordert, ist unter Umständen nicht abzusehen. Zwar beschreibt das Strategische Konzept 2022 der NATO das sicherheitspolitische Umfeld, aber weil einerseits dort niemand von der Umstellung der russischen Ökonomie auf Kriegswirtschaft ausgehen konnte und andererseits alles immer dauert und Aufwuchs, Struktur und Panzer nicht vom Himmel fallen, geht der Kräftebeitrag 2025 letztlich auf die Political Guidance von 2019 zurück. Die Fähigkeitsentwicklung hinkt also dem Anspruch hinterher.

Heißt: Insgesamt ist die Aufwuchszielgröße von 203 300 Soldaten und Soldatinnen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu wenig für die Fähigkeiten, die die Armee besitzen muss. Und hier reden wir nur über die Friedensstärke. Was die Aufwuchsfähigkeit im Verteidigungsfall angeht… nun ja. Wer dieses Problem als „überschaubar“ bezeichnet, hat möglicherweise das Bedrohungspotential nicht verstanden oder teilt die Einschätzung nicht. Der Reservistenverband schätzt, dass zur Landesverteidigung 340 000 Soldaten und 100 000 regelmäßig übende Reservisten nötig seien.

Im Kalten Krieg wurde Aufwuchs über verschiedene Stellen organisiert. Rund 1500 Personen kümmern sie sich um die Personalplanung des stehenden Heeres. Dazu kamen die Wehrersatzorganisationen, in denen die Kreiswehrersatzämter und die Wehrbereichsverwaltungen organisiert waren. Das waren insgesamt etwa 14 000 Menschen. Sie waren für 1,3 Millionen Soldaten zuständig. Heute hat das Bundesamt für Personalmanagement zwischen 3000 und 3500 Mitarbeiter, kommt darauf an, wen man fragt. Im Verteidigungsministerium arbeiten nochmal rund 200 Menschen in der Abteilung Personal. Das bedeutet, das heute im Verhältnis viel mehr Menschen mit der Verwaltung einer viel kleineren Armee beschäftigt sind.

Auch intellektuell haben wir abgerüstet.

Dass die Bundeswehr die Größe und die Fähigkeit hat, die sie eben hat, kann man den Personalern aber natürlich nicht vorwerfen. Die deutsche Armee war in der Vergangenheit in ihrer Struktur, Ausstattung und Ausbildung an den Stabilisierungsmissionen ausgerichtet, die sie unternahm - an den Bedürfnissen einer Einsatzarmee. Das das zulasten der Landes- und Bündnisverteidigung ging, war eine politische Entscheidung.

Und das führte dazu, dass auch intellektuell abgerüstet wurde. Nur so ist es zu erklären, dass die deutsche Gesellschaft sich so schwer damit tut, anzuerkennen, dass Freiheit, Demokratie und Menschenrechte nicht vom Himmel fallen, sondern erkämpft und verteidigt werden müssen. Keine Wehrpflicht zu haben, bedeutet dann eben auch, dass der ganzen Gesellschaft eine Kaltstartfähigkeit fehlt, die es braucht, um ein wertegebundenes Europa zu verteidigen. Die Wehrpflicht hilft in diesem Fall nicht nur bei der Auffüllung der Armee mit Personal, sondern sorgt für ein robustes und resilientes Mindset.

Was vermutlich hilft: Die Verankerung der Armee in der Popkultur.

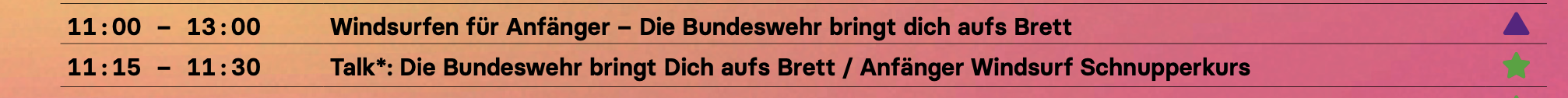

Nun ist es aber nicht so, dass die Truppe bisher nichts tut für das Recruiting, im Gegenteil. 110 Karriereberatungsbüros sind über das ganze Land verteilt. Sie unterstehen 16 Karrierecentern. Meistens geht es mittlerweile auch schnell vom Eingang der Bewerbung bis zur Einstellung, länger als acht Wochen sollte es nicht mehr dauern. Die Teilnahme an einem Assesment ist oft sogar innerhalb einer Woche möglich. Das habe ich alles selbst ausprobiert, kann man auch mal loben. Alle möglichen Kanäle werden bespielt. Social Media ohnehin, Events, Veranstaltungen, im Mai sponsorte die Bundeswehr sogar einen Surfworldcup auf Fehmarn. „Die Bundeswehr bringt dich aufs Brett“ hieß das da und abends gab es Techno und House und die Minentaucher.

Es ist nicht alles schlecht.

Die negative Personalentwicklung gilt so auch nicht für alle Bereiche. Es gibt Ausnahmen „mit sehr guter Bedarfsdeckung“, wie es im aktuellen Bericht der Wehrbeauftragten heißt. Offiziere im Truppendienst gehören etwa dazu. Relativ leicht ist das Recruiting bei Kampftruppen, Fallschirmjägern, Panzergrenadieren. Schwierig ist es vor allem im Mittelbau, in den Unteroffizierlaufbahnen, Feldwebel etwa oder eben Unteroffiziere. Leute, die schon Führungsaufgaben wahrnehmen, Gruppen und Züge führen, aber die eben auch Fachtätigkeiten wahrnehmen. Der Grund: Wer was mit Waffen machen will und nur mit Waffen, der kann das nur bei der Armee. Aber wenn jemand Mechatroniker sein will, dann das geht natürlich nicht nur bei der Bundeswehr. Fachspezifität ist, wenn man das so sagen kann, ein Problem, denn schließlich konkurriert die Armee dort mit jedem anderen Arbeitgeber. Nimmt man etwa den Bereich IT in der Marine, wird also Soldat für elektronische Kampfführung, dann bedeutet das eben nicht nur, dass man Computerspezialist ist, sondern auch, dass die Soldaten 220 Tage im Jahr auf einem Schiff verbringen – das eben nicht im Hafen liegt. Man muss das schon wollen. „Problematisch“ heißt es denn auch im aktuellen Bericht, „bleibt dagegen die Gewinnung von Spezialisten, vor allem im fliegerischen Dienst, im IT-Bereich und in technischen Laufbahnen.“

Abgeschafft wurde die Wehrpflicht nie, nur ausgesetzt. Mit deutscher Gründlichkeit wurden aber die für sie notwendigen Strukturen nicht nur abgebaut, sondern zerstört. Dazu kommt: Nach dreizehn Jahren ohne Wehrpflicht gibt es kein Verständnis mehr für sie.

Eine persönliche Meinung sei mal erlaubt: Der Staat kann seiner verfassungsrechtlichen Schutzverpflichtung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern nur mit Hilfe eben dieser nachkommen. Ob die dann all eine Waffe in der Hand halten, einen Ersatzdienst leisten oder einfach nur ihre Steuern nicht in der Schweiz bezahlen, sondern hierzulande… darüber kann man ja reden. Aber es gilt, was Scharnhorst schon sagte: „Alle Bürger eines Staates sind geborene Verteidiger desselben.“

Der Sieg des Egos über die Gemeinschaft.

Mindestens sollten wir gesamtgesellschaftlich die militärische Bedrohungslage in Europa anerkennen. Aber über die Einberufung von Reservisten zu debattieren, die in den 1980ern oder 90ern ihren Dienst geleistet haben, ist nichts anders, als der Versuch die Debatte über die Wehrpflicht wegzudrücken – weil sie nicht ins politische Kalkül passt. Wenn vor allem die FDP, aber auch Teile von Sozialdemokraten und Grünen eine Dienstpflicht als unzumutbar ablehnen, dann ist das nichts anderes als der Sieg des Individualismus über den Gemeinsinn. Der Sieg der Egomanen über die Gemeinschaft. Man kann das machen, man darf sich dann aber nicht wundern, dass der Staat in immer mehr Partikularinteressen zerfällt. Ein Jahr seines Lebens dem Dienst an seinem Land zu widmen, egal ob mit der Waffe, in der Pflege oder im Kindergarten, wird die Resilienz unsere Demokratie gegen Einflüsse von außen und innen vermutlich stärken – weil dann zumindest das Verständnis wachsen kann, was es bedeutet Staatsbürger zu sein. Klappt in Skandinavien ja auch.

Nun hat Boris Pistorius heute den Auswahlwehrdienst vorgestellt - ein mehrstufiges Wehrdienstmodell, das sich an dem in Schweden orientiert. Alle Männer eines Jahrgangs, der 18 Jahre alt wird, sollen verpflichtend einen Fragebogen ausfüllen, in dem sie Angaben zur körperlichen Fitness machen, über ihrer Pläne Auskunft geben und darüber, ob sie sich überhaupt vorstellen können, zur Bundeswehr zu gehen.

Diejenigen, die das tun, werden dann angeschrieben, um von der Musterung und einem Wehrdienst überzeugt zu werden. Es ist eine Mischung aus Zwang und Freiwilligkeit. Und das ist auch der Unterschied zu Schweden, weil dort, reicht die Zahl der Freiwilligen nicht aus, junge Menschen auch gegen ihren Willen verpflichtet werden können. In Deutschland soll in jedem Jahr aus einem Pool von knapp 400 000 jungen Männern und Frauen auswählt werden können.

Frauen sollen auch erfasst werden, aber bei ihnen soll die Ausfüllung des Fragebogens auf Freiwilligkeit beruhen. Ob das die erste Klage eines jungen Mannes in Karlsruhe übersteht?

Gezwungen werden soll niemand.

Am Anfang wird das ruckeln. Aufgrund der Sparpolitik der letzten Jahrzehnte und der vollständigen Zerstörung der Strukturen der Wehrpflicht, gibt es aktuell nur Kapazitäten für eine Ausbildung von maximal 7000 Rekruten. Diese Fähigkeit soll wachsen. Muss sie auch. Vorgesehen ist jedenfalls zehn Prozent der Angeschriebenen, 40 000 Kandidaten, zur Musterung zu bestellen, das wären knapp anderthalb Divisionen. Was nicht heißt, dass die dann auch zur Bundeswehr gehen.

Deutschland verfügt über drei Divisionen, mit sieben deutschen und zwei niederländischen Brigaden. Das knarzt und quietscht schon jetzt an jeder Ecke. Es könnte sein, dass die Wehrpflicht light genau das ist, was light-Produkte in der Regel sind: reine Augenwischerei. Weil der Dienst zwischen sechs und zwölf Monate betragen soll, ist es möglich, dass die jungen Männer und Frauen nur sehr einfache Tätigkeiten in der Truppe verrichten – was eher nicht zu einer Entlastung führen wird. Und im Fall einer Landes- und Bündnisverteidigung reicht die Zahl ohnehin nicht aus.

Als erster Schritt ist der Neuaufbau der Musterungsstrukturen schon okay, weil es Investitionen in Kasernen und Ausbilder erfordert. Aber da Russland plant, seine Armee auf anderthalb Millionen Soldaten aufzublasen und vermutlich zehn Millionen Soldaten mobilisieren kann, werden weitere folgen müssen. Die Freiwilligkeit alleine wird das Problem nicht lösen. Wenn eine Pflicht in Kombination mit Anreizen ausgestaltet wird, beruflich, finanziell, was die Weiterbildung betrifft, dann scheint das aber ein gangbarer Weg.

Ein kostenloser Führerschein wird als Anreiz wohl eher nicht funktionieren.

Comments